Depuis le 1er juillet 2007, avec l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence, le paysage des acteurs du marché a considérablement évolué. Pour comprendre qui fait quoi et quels sont les interlocuteurs privilégiés des consommateurs un inventaire s’impose.

1 – Les fournisseurs d’énergie

Ce sont eux qui vous vendent le gaz et l’électricité, gaz et électricité qu’ils ont soit produits avec leurs installations dont ils sont propriétaires ou gestionnaires (centrales nucléaires, barrages, centrales thermiques… pour l’électricité) ou qu’ils ont acheté (c’est le cas pour le gaz mais aussi pour l’électricité si leurs moyens de production sont insuffisants… ou s’ils n’en ont pas !).

Les fournisseurs historiques sont EDF pour l’électricité, GDF devenu GDF-Suez et maintenant ENGIE pour le gaz mais il existe d’autres fournisseurs (exemple au 01/07/2025 un abonné à Montpellier dispose pour l’électricité de 70 offres de contrat issues de 26 fournisseurs et pour le gaz de 42 offres de 16 fournisseurs !).

Le marché des fournisseurs est ouvert à la concurrence et suivant vos besoins, vous devez souscrire un contrat d’électricité et de gaz auprès de ces fournisseurs (voir choisir un contrat de fourniture d’énergie). Rien n’oblige à avoir le même fournisseur pour le gaz et l’électricité.

2- Les marchés du gaz et de l’électricité

Le gaz distribué en France est issu de plusieurs pays producteurs (Norvège, Russie, Pays-Bas, Algérie, Etas Unis…). Les fournisseurs du gaz s’approvisionnent sur ce marché où les prix sont fixés comme pour le pétrole par l’offre et la demande. Par ailleurs le gaz est un produit stockable. Le gaz est importé par gazoduc ou sous forme de GNL (gaz naturel liquéfié). Depuis la guerre en Ukraine début 2022 l’approvisionnement issu de Russie s’est tari au bénéfice d’autres pays et du GNL. Une partie du gaz (biogaz) est issue de la fermentation de déchets organiques et est considérée comme énergie renouvelable (gaz vert). Elle reste pour l’instant marginale en France (2% de la consommation de gaz) mais la production est en augmentation sensible avec un objectif de 10% en 2030.

L’électricité, elle, est un produit peu stockable : elle doit être consommée dès que produite. Les méthodes de stockage sont limitées. La plus importante est de nature hydraulique via les STEP (stations de transfert d’énergie par pompage) qui consiste à utiliser l’électricité pour pomper de l’eau d’un réservoir bas vers un réservoir haut et à la récupérer plus tard pour reproduire de l’électricité. On peut alors parler de « batterie hydraulique ». D’autres systèmes de stockage existent comme les batteries électriques mais leur capacité est limitée. Mais le développement de la voiture électrique avec leurs batteries permet d’envisager d’autres forme de stockage.

Les fournisseurs d’électricité peuvent vendre directement aux consommateurs l’électricité qu’ils produisent et vendre leur surplus éventuel sur le marché de gros de l’électricité. Depuis l’ouverture à la concurrence, de nouveaux fournisseurs sont apparus mais ceux-ci n’ont pas (et même parfois pas du tout) de moyens de production. Ils doivent donc acheter l’électricité qu’ils revendent et pour cela disposent de deux sources d’approvisionnement :

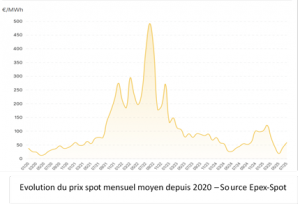

- Le marché de gros EPEX SPOT où les prix fluctuent au jour le jour et même d’heure en heure. Les achats s’y font en continu en fonction de l’offre et de la demande ou à terme. Le prix moyen sur le marché de gros était supérieur à 50 €/MWh en 2011-2012 puis a baissé régulièrement jusqu’à atteindre moins de 30 € en 2016 pour à nouveau augmenter en 2017 – 2018 et dépasser à nouveau les 50 € puis les 60 € fin 2018. Mais la crise due au Covid puis surtout à la guerre en Ukraine couplée à une moindre disponibilité du parc nucléaire et à une augmentation de la demande ont fait exploser les prix à compter de la fin 2021 : les 200 €/MWh ont été atteint fin octobre 2021 pour culminer à près de 800 € fin août 2022. Depuis le début 2023 les prix ont baissé entre 50 à 100 €/MWh mais restent bien plus élevés qu’avant la crise et sont très volatils.

- L’accès à l’ARENH (Accès régulé à l’électricité nucléaire historique). Ce mécanisme instauré par la loi NOTRE de 2010 (pour faciliter la concurrence) permet aux fournisseurs alternatifs d’acheter de l’électricité d’origine nucléaire à un tarif fixe (actuellement de 42 €/MWh) correspondant au coût estimé de production d’EDF. Chaque fournisseur dispose d’un quota de MWh qu’il peut acheter à EDF au prix de 42 €/MWh, le total étant limité à 100 TWh pour l’ensemble des fournisseurs. Si le prix du marché de gros est inférieur à 42 €/MWh, les fournisseurs vont plutôt acheter sur le marché de gros et ne pas consommer la part d’ARENH auquel ils ont droit. Dans le cas contraire ils vont se détourner du marché de gros et faire appel à leur quota d’ARENH. C’est ce qui s’est produit depuis 2018 et la demande d’ARENH dépasse les 100 TWh disponibles d’où un coût d’approvisionnement à la hausse pour les fournisseurs alternatifs qui explique, entre autres raisons, l’augmentation du tarif réglementé… pour que ces fournisseurs puissent rester compétitifs ! Le dispositif ARENH doit s’arrêter fin 2025 et sera remplacé par un nouveau mécanisme visant à encadrer les prix, avec un prix moyen du mégawattheure fixé à 70 € sur 15 ans. EDF pourra alors vendre l’intégralité de sa production nucléaire directement sur les marchés, sans la limitation des 100 TWh imposée par l’ARENH. Mais alors, que se passera-t-il en cas de flambée des prix de gros ? C’est là que le Versement Nucléaire Universel (VNU) intervient ! Son rôle est de redistribuer aux consommateurs une partie des revenus supplémentaires perçus par EDF. Si le prix dépasse 78 €/MWh, 50 % des revenus excédentaires seront reversés aux consommateurs, et ce taux grimpera à 90 % au-delà de 110 €/MWh. À l’inverse, si les prix chutent sous le seuil des 70 €/MWh, un mécanisme de contrats pour différence (CFD) permettra à EDF d’être compensé par l’État pour garantir la stabilité de ses revenus. Dans une étude de mars 2025 l’UFC Que Choisir s’est inquiété des conséquences de ce nouveau mécanisme sur le prix de l’électricité pour les consommateurs.

3 – Les réseaux de transports et les réseaux de distribution

Ils acheminent l’électricité et le gaz jusque chez vous. On distingue :

- Les réseaux de transport (les autoroutes de l’énergie) : lignes à haute tension pour l’électricité qui sont construites, entretenues et gérées par RTE (filiale d’EDF) et gazoducs pour le gaz (principal acteur en France GRTgaz). Le consommateur n’a pas de lien avec RTE ou GRTgaz mais le coût de ces réseaux de transport se retrouve dans nos factures.

- Les réseaux de distribution : ils acheminent gaz et électricité jusqu’au compteur du consommateur. Ces réseaux appartiennent aux collectivités locales qui les ont pour la plupart confiés en gestion à ENEDIS (ex-ERDF) pour l’électricité et GRDF (Gaz Réseau Distribution France) pour le gaz, ENEDIS et GRDF étant des filiales d’EDF et ENGIE. Quelques communes ont confié la gestion de ces réseaux à des régies municipales. Ce sont ces gestionnaires de réseau qui sont responsables de l’entretien des lignes et des compteurs, de la qualité du service, qui assurent les réparations et les relevés des compteurs. Quel que soit votre fournisseur de gaz ou d’électricité votre compteur est relevé par le gestionnaire du réseau qui transmet les données au fournisseur

- Les ELD (Entreprises locales de distribution) : dans certaines régions la fourniture et la distribution d’électricité (et/ou de gaz) n’est pas assurée soit par EDF, soit par GDF, les réseaux locaux n’ayant pas rejoint EDF et GDF lors de la création de ces entreprises nationales après la Libération. Fourniture et distribution restent alors assurées par ces ELD. Les plus importantes sont à Grenoble, Bordeaux, Strasbourg et Metz. La plus importante dans l’Hérault est la CSML (Compagnie d’Electricité de Saint Martin de Londres) qui dessert 59 communes autour du Pic Saint Loup. Deux autres sont à Gignac et Cazouls-les-Béziers. Les ELD doivent offrir le tarif réglementé sur leur territoire. Ces territoires sont normalement ouverts à la concurrence mais c’est rarement le cas pour les petites ELD comme la CSML où les abonnés restent prisonniers de ses tarifs.

4 – La CRE (Commission de Régulation de l’Energie)

C’est une autorité administrative indépendante chargée de veiller au bon fonctionnement du marché de l’énergie. Elle s’assure que tous les fournisseurs ont les mêmes conditions d’accès aux réseaux, que les règles d’un marché libre et concurrentiel sont respectées.

Elle contribue notamment avec les pouvoirs publics à la fixation des prix réglementés du gaz et de l’électricité. Les décisions de la CRE s’imposent à l’Etat. La fixation du tarif réglementé de l’électricité prend en compte, suivant une formule assez complexe, plusieurs facteurs ;

- Les coûts de production d’EDF qui sont liés au tarif de l’ARENH de 42 €/MWh (cf.ci dessus) ;

- Les cours sur le marché de gros ;

- Les cours du pétrole et du gaz… ce qui est assez surprenant car en France une faible part de la production d’électricité a pour origine des centrales au fioul ou au gaz. Cette indexation du tarif réglementé et des coûts de l’électricité sur le prix du gaz est dénoncée par de nombreux acteurs dont l’UFC mais une révision de cette indexation dépend de décision au niveau européen

Celui du gaz est aussi indexé sur les marchés de gros et les cours du pétrole. Nous avons toujours dénoncé cette indexation sur les cours du pétrole. Suite à la récente loi Pacte de 2019 le tarif réglementé du gaz a disparu fin juin 2023… et a été remplacé par un « tarif de référence » calculé chaque mois par la CRE. L’UFC regrette cette disparition (qui va aussi concerner en 2026 celui de l’électricité). Les tarifs réglementés servent en fait de tarif de référence pour le marché et « obligent » les fournisseurs à en tenir compte pour être plus compétitifs.

C’est une autorité administrative indépendante créée en 2006. Ses missions principales : informer les consommateurs sur leurs droits et recommander des solutions aux litiges entre consommateurs et fournisseurs. C’est au médiateur de l’énergie qu’il faut s’adresser en cas de litige avec un fournisseur qui n’a pas trouvé de solution satisfaisante suite à vos démarches… et à celles de notre association. Le Médiateur de l’énergie tient à jour un comparateur des offres d’électricité et de gaz qui est avec celui de l’UFC Que Choisir un des deux seuls comparateurs totalement indépendants des fournisseurs.